‘주식으로 얼마를 벌었네’, ‘투자는 BBIG에 해야한다’(바이오(B)·배터리(B)·인터넷(I)·게임(G) 기업). 여기저기서 주식 얘기다. 주식으로 돈을 벌었다는 얘기에 너도나도 주식투기에 뛰어들고 있다.

주식열풍이 거세진 계기는 지난 3월이다. 세계보건기구(WHO)가 코로나19를 '펜데믹(감염병 대유행)'으로 선언한지 일주일만인 지난 3월 19일 코스피는 폭락해 10년 8개월여만에 최저 수준인 1457.64를 기록했다. 시가총액은 90조원 증발해 1000조 아래로 떨어졌다. 그런데 1500선 까지 무너지기도 했던 코스피 지수는 현재 2400을 넘어선 상태다.(10월 12일 기준 2403.73) 코스닥 지수 역시 100% 이상 상승하며 900선을 눈앞에 두고 있다.

빚내서 투기

3월에 주식에 뛰어들었다면 7개월만에 65%의 이익을 얻었다. 1억을 주식시장에 넣으면 1억6500만원이 됐다는 얘기다. 대기업 경력직 1년 연봉을 한 번에 벌 수 있다는 얘기에 빚투(빚내서 투자)까지 이어지고 있다. 8월 한 달 동안에만 가계대출이 무려 14조원이 늘었다. 폭증이다. 이는 ‘빚 내서 집 사라’고 권했던 박근혜 정부 시기(2016년) 이후 이후 세번째로 많은 것이다.

특히 2030세대에서 열풍이다. 상반기 주요 증권사에 새로 개설된 증권계좌의 절반 이상은 2030세대였고, 최근 경제·경영서적 판매량 중 17.2%가 주식·증권 분야라고 한다. 부동산 분야(6.3%)의 3배에 가깝다. 미국 블룸버그 통신이 ‘일확천금 바라며 당일치기 주식 매매에 의탁하는 한국의 빈털터리 밀레니얼 세대’를 기사화할 정도다.

코로나19 이후 전례 없는 경제 위기로 일자리가 줄어들고 미래에 대한 불안은 커졌다. 0%대 금리에 아무리 적금을 넣어도 집한채 구하기 어려운 상황에서 주식 폭등에 기대려 한다. 최근 부동산 투기에 매달리던 이들도 주식으로 이동하고 있다. 불확실한 희망없는 미래에 불확실성과 돈넣고 돈먹기를 바탕으로 하는 도박인 주식투기를 희망삼는 역설적인 상황이다.

박근혜는 빚내서 집사라, 문재인은 빚내서 주식투기?

올해 국내외 주식시장에 몰린 개인 투자자금이 100조원에 달하는 것으로 추산됐다. 코스피 거래 대금의 65%를 차지하는 것은 개인 투자자들이다. 투기 자금은 어디서 나오는 것인가? 은행들의 저금리 신용대출이다. 스마트폰으로 ‘10분이면 1억을 빌릴 수 있다’ 세계적인 저금리 상황에서 2%대로 돈을 빌려서 주식에 투기하고 있다. 코로나19 경기부양한다며 뿌린 유동자금이 소비를 진작시키기는커녕 주식, 부동산 투기자금으로 쏠리고 있다.

정부도 주식투기를 부추긴다. 대선 당시 ‘소득 있는 곳에 세금 있다’는 과세 원칙을 얘기했지만 애초 약속을 뒤집고 있다. 6월 기획재정부가 개인투자자의 2천만원 이상 국내 주식 차익에 대해 양도소득세를 새로 부과하려는 계획을 문재인 대통령이 "주식시장을 위축시키거나 개인 투자자들의 의욕을 꺾는 방식이 아니어야 한다"며 제동을 걸었다. 금융 소득이 5천만원 미만이면 세금을 한 푼도 내지 않도록 개편안을 내놨다. 작년 가구당 평균 연간 소득이 5,828만원이다. 온 가족이 일년 내내 땀 흘려 얻은 소득과 맞먹는 돈을 주식 투기로 벌었는데 세금 한 푼 내지 않도록 하겠다고 한다. 정부는 “넘치는 유동자금이 부동산 같은 비생산적 부분이 아니라 건전하고 생산적인 투자에 유입되도록 해야 한다"며 "주식 장기투자를 적극적으로 유인하는 정책적 방법을 검토해달라"고 강조했다. 부동산 불로소득은 투기고, 주식으로 번 불로소득은 투자인가? 문재인 정부는 아파트값 급등으로 부동산 정책 실패 논란이 거세지자 막대한 시중 유동자금을 부동산 시장에서 증시로 돌리겠다는 의도다.

터질 듯한 가계부채

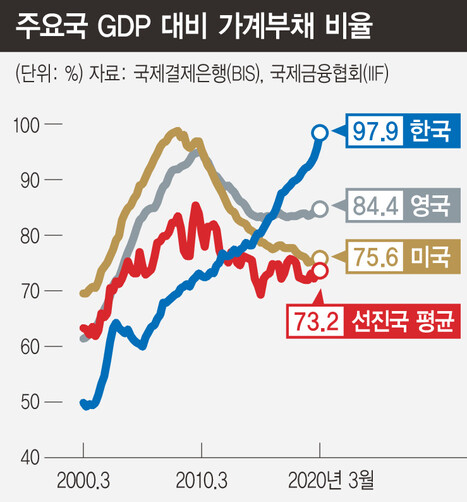

부동산과 주식투기로 가계부채가 증가하고 있다. 가계부채는 올해 2분기에 1637.3조원이다. GDP의 97.9%에 달한다. 매우 위험하다. 가계부채는 2015~16년 박근혜 정부의 주택 대출규제 완화를 계기로 급증하면서 미국·영국을 추월한 뒤 문재인 정부 들어서도 증가세를 이어가고 있다. GDP대비 가계부채 비율은 미국이 75.6%, 영국(84.4%), 일본(57.2%), 중국(58.8%) 등으로 한국보다 훨씬 낮다. 빚을 갚을 수 있으면 다행이겠으나, 가계의 가처분소득 대비 부채 비율은 166.5%로 2002년 통계 작성 이래 최고치를 기록했다. 버는 돈에 비해 부채비율이 너무 높아 부채상환이 어려운 이들이 늘어날 수 있다.

가계부채의 증가는 2008년 미국 서브프라임 경제위기를 떠올리게 한다. 미국의 GDP 대비 가계부채 비율은 2004년에 85%를 넘어선 뒤 계속 높아져 위기의 정점이었던 2008년 98%까지 치솟았다. 결국 금융위기를 맞았고, 수많은 채무자들이 집이 압류당해 길거리로 쫓겨나는 등 엄청난 고통을 겪어야 했다.

성공신화인가? 버블인가?

한국만 주식투기가 벌어지는 것은 아니다. 미국 나스닥 지수는 지난 9월 2일 사상 처음으로 1만2천선을 넘었다. 지난해 말 대비 상승폭은 무려 34%에 이른다. 세계적인 주식급등은 상식적이지 않다. 코로나19로 미국에서 수천만명이 일자리를 잃었는데 주가가 반등하고 있다. 미국 렌터카업체 헤르츠처럼 파산보호를 신청한 회사의 주가가 급등하는 점도 이해하기 어렵다. ‘사기’로 의심되는 사례들도 속출하고 있다. 제2의 테슬라로 불리던 미국 수소전기차 업체 니콜라는 독점기술을 과장홍보하며 주가를 뻥튀기했지만, 사기 의혹이 제기되자 폭락했다. 미국 GDP의 70% 가량을 차지하는 소비 침체가 장기화되고 있는 상황에서 주식의 급등은 ‘거품’ 이외에 다른 것으로 설명이 가능한가?

최근 주식 광품은 2000년 닷컴버블(IT버블)을 연상케한다. 1995년부터 2000년까지 나스닥 종합주가지수는 400% 상승했지만 이후 버블이 꺼지며 2001년에는 시장이 붕괴되었고, 그로 인해 투자자들은 무려 5조 달러(6000조원가량)의 손실을 입었다. 2008년 글로벌 금융위기 때도 마찬가지였다. 코스피지수는 2007년 10월 2064에서 2008년 10월 938까지 급락했다. 이런 일이 벌어지지 않겠는가? 현재 상황은 정점으로 향해가는 것 아닌가?

거품에 기대는 자본주의

세계 경제 위기다. 코로나19 이후 위기는 더욱 깊어졌다. 코로나19 충격 탓에 전세계에서 최대 1억명가량이 올해 극빈층으로 전락할 것으로 예상된다. 반면, 세계 갑부 28만여명은 올해 3월 말부터 5개월 동안 8000조원 이상의 재산을 불렸다는 분석이 나온다. 재산 분석 전문 기관 웰스엑스(X)는 세계 갑부 보고서에서 순자산 3천만달러(약 360억원) 이상을 보유한 전세계 갑부들이 지난 3월 말 23만8060명에서 8월 말 28만670명으로 늘었다고 분석했다. 주식폭등으로 일확천금을 벌었다며 주식투기를 부추긴다. 반대로 일확천금을 벌기 위해서 주식폭등을 유도한다는 것이 더 정확할 것이다.

수많은 이들이 일자리를 잃고, 생존의 어려움을 겪고 있다. 그런데 부동산, 주식시장은 현실과 거꾸로 돌아간다. 자본가들에겐 코로나19는 돈을 더 벌 수 있는 기회다. 반면 노동자들에겐 생존의 위기다. 그런데 그 위기를 부동산, 주식 투기로 잠시나마 벗어날 것을 기대한다. 하지만 그 동아줄은 썩은 동아줄이라는 것을 시간이 확인시켜줄 것이다. 닷컴버블과 서브프라임 위기가 그것을 보여주었다. 거품을 먹고 덩치를 키우는 자본주의, 공동체의 위기 상황을 돈 벌 기회로 여기는 자본주의, 자본주의에서 우리는 나와 공동체의 미래를 발견하기 어렵다. 경제위기와 공황을 반복하는 자본주의 체제를 다른 체제로 바꾸는 것 외에 다른 방법은 없어 보인다.

진환