‘노동자로 살아갈 수 있을까요?’ ― 탄력근로제

이 글은 한 대기업에서 비정규직으로 일하고 있는 노동자가 기고한 글이다. 문재인정부가 반드시 처리하겠다고 다짐하는 탄력근로제 개악이 국회 파행으로 지연되고있다. 하지만 자본가들은 현행법으로도 가혹하리만치 노동자를 쥐어짜고 있다. 이 글을 통해 독자들은 한 비정규직 노동자가 겪고 있는 탄력근로제의 실상을 생생하게 접하게 될 것이다. 소중한 글을 기고해주신 동지에게 감사의 인사를 전한다.

- 편집자

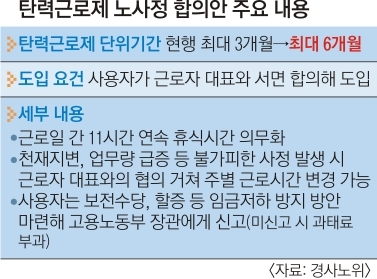

탄력근로제는 단위 기간의 주 평균 노동시간을 구해 해당 시간이 법정근로시간을 넘지 않으면 연장근로수당을 지급하지 않아도 되도록 하는 제도다. 노동계는 크게 반발하고 있지만 경영계에서는 두 팔 벌려 환영하면서도 6개월은 부족하니 적용기간을 1년으로 늘려달라고 요구하고 있다. 그들은 근로일간 11시간 연속 휴식시간 보장의무나 임금 관련한 것도 평등하게(?) 노·사가 합의해야하니 문제가 없다고 주장한다.

하지만 ‘자유로운 계약’이라는 건 자본주의 사회에서는 있을 수 없는 일이다. 노동자의 목숨줄이 달려있는 고용계약 앞에서 노사가 평등한 입장으로 계약을 맺는 건 말이 되지 않는다. 탄력근로제 단위기간을 6개월로 확대하는 안은 이미 작년 2월 경사노위에서 통과되었고, 민주당에서는 근로기준법 개정안 입법을 추진 중이다. 이들이 원하는 대로 탄력근로제가 실시된다면 아주 끔찍한 ‘장시간 고강도’ 노동 현장들이 탄생할 것이다..

합의하면 괜찮다?

탄력근로제를 실시하기 전에 합의하면 되니 문제없다고 이야기 하는 것은 실효성이 없다. 실제 내가 있는 현장에서는 탄력근로제에 대해 소문만 무성하다가 어느 순간 실시가 되었다. 동의 서명을 한 적도 없고, 어떠한 설명도 듣지 못한 채 갑작스럽게 탄력근무를 하게 됐다.

한국노총이 상급단체인 노동조합이 있음에도 불구하고 사전 설명이나 동의를 구하는 일은 전혀 없었다. 아침 조회 때 반장이 “탄력근무에 대해 궁금한 점이 있으면 개인적으로 와서 설명을 들으라”고 했을 뿐이다. 탄력근로제가 시작된 후에는 조장이 사람들을 모아놓고 “근무 형태를 이해 못하는 사람이 왜 이렇게 많냐”면서 답답하다고 타박까지 했다.

관리자들은 공식적으로 충분한 설명을 한 적도 없으면서 노동시간과 임금 계산 등을 잘 모른다고 노동자를 탓하고 있다. 노동자들이 뭉쳐서 저항할 수 없는 상황에서는 설명과 동의절차를 거쳤다고 해서 달라질 것은 없었겠지만 말이다.

52시간을 초과하지 않는다?

회사는 3개월간 평균을 내 1주 52시간을 맞추면 법적으로 문제가 없다고 설명했다. 하지만, 물량에 맞춰서 일을 하다보니 결국은 52시간을 초과하는 일이 빈번했다. 반장은 다음 달로 이월 시켜서 임금을 지급할 것이니 문제가 없다고 했다.

돈도 돈이지만 막상 탄력근로제를 시행해보니 일은 계속 늘어나고 법정 시간을 정확하게 맞춰 물량을 끝내는 것도 쉽지 않다는 것이 드러났다. 그리고 탄력근로제를 시행하는 기준은 회사 마음대로라 노동자들은 수시로 초과노동에 시달려야 했다.

결과적으로 ‘1주 최대 52시간을 넘을 수 없다’는 법 조항은 아무 의미 없게 됐다. 직접 겪은 바로는 설비나 컨베이어 벨트에 문제가 생겨도 그 시간만큼 생산하지 못한 물량을 계획서에도 없는 연장노동으로 채워야 했다. 결국 ‘사용자는 주별로 근로시간을 정하고 최소 2주 전에 근로일별 근로시간을 노동자에게 통보해야 한다’는 노동부지침도 무용지물이 돼버렸다.

기계는 고장이라도 나지, “억!”소리도 못내는 나는 사람인가?

탄력근로제가 시행된 후 노동자는 자신의 안전과 건강을 지키기 더 힘들어졌다. 1일 12시간을 초과할 수 없다고는 하지만 그마저도 당사자간 합의만 있으면 추가연장근로(이 경우 추가연장근로에 대해 가산할증금을 지급해야 한다)를 시킬 수 있다고 한다.

매일 가산할증금도 받지 못하는 잔업에 주말 특근까지 쉬지 못하고 이어지는 노동으로 피로는 쌓여만 갔다. 모처럼 쉬는 날은 버티기 위해 체력을 회복하는데 하루를 보낼 수밖에 없다. 퇴근 후 약속은 꿈도 꿀 수 없다. 노동이 끝나면 동료들과 밥을 먹거나 술 한 잔하는 일도 자연스럽게 없어졌다. 그나마 소소한 즐거움이었던 동료들과의 약속이 이제는 사치가 돼버렸다. 피곤에 절은 동료에게 혹시나 폐가 될까봐 밥 한 끼, 술 한 잔 하자는 말을 꺼내기도 힘들기 때문이다. 회사로서는 노동자들이 조금이라도 뭉치지 못하게 되니 일석이조다.

탄력근로제가 시행되는 기간에는 사고도 더 많이 발생했다. 손가락이 절단되거나 협착되는 사고, 고장난 설비에 끼이는 사고 등등. 사외, 사내 하청에 있는 사람들도 원청에 부품을 대기 위해 수시로 철야를 해야 할 정도로 일은 무한히 늘어났다. 노동자의 몸을 돌볼 수 없는 장시간 노동은 정규직, 비정규직 할 것 없이 모든 노동자들을 위험으로 내몰고 있다.

정시 근무하는 기간이 된다고 해서 상황이 나아지는 것도 아니다. 그동안 혹사당한 몸은 아프다고 아우성이다. 아파도 가지 못했던 병원 치료를 받으러 다니고, 약을 지어먹는 동료들이 심심치 않게 보인다. 탄력근로제로 인해 몸도 마음도 피폐해지고 있다.

탄력근로제 폐지! 좀 더 나은 현장으로!

하루 중에서 가장 오랫동안 있는 곳은 생계비를 벌어가는 노동현장이다. 하루 8시간 노동제, 안전한 현장 만들기는 오랫동안 노동자들이 요구해왔던 기본 권리다. 지금껏 민주노조운동은 노동자의 조건을 조금이라도 개선하기 위해 노력해왔다.

그런데 정부와 자본가들은 시계를 거꾸로 돌리려 하고 있다. 탄력근로제가 그 중 하나이다. 자본가들은 ‘자유로운 노동’, ‘노사합의’라는 감언이설로 이 제도가 노동자들에게 좋은 것처럼 이야기한다. 그러나 자본가들이 탄력근로제를 도입하려는 진짜 이유는 이윤을 최대한 늘리기 위해 노동자를 쥐어짜는 것이다.

내가 이글을 쓰는 이유는 탄력근로제가 이미 시행되고 있는 사업장에서 확인되는 문제들을 조금이라도 알리기 위해서다. 그래서 탄력근로제가 확대되지 않도록, 온전한 주40시간 노동제와 다치지 않을 최소한의 권리라도 지켜질 수 있도록 노동자들이 힘을 모을 수 있는 작은 계기가 되기를 바란다.

진진